鍛冶神社は京都の三条にある神社。粟田神社の末社になっています。

鍛冶神社にお祀りされている神様は鍛冶の神という知る人ぞ知る存在。でも古くから信仰されている由緒ある神様です。ところが最近は日本刀ブームのおかげでちょっとした賑わいをみせています。

江戸と京都を結ぶ幹線道路が東海道。現在の国道一号線のもとになった道路ですね。その旧東海道の京都側の入り口が粟田口になります。

粟田口一帯の守り神が粟田神社です。その粟田神社の敷地の一画に鍛冶神社があります。

京都市営地下鉄の東西線、東山駅と蹴上駅のほぼ中間にある駅です。どちらかというと東山駅の方が少し近いですかね。駅から歩いて7分ほどで赤い鳥居が見えてきました。粟田神社の鳥居です。

鳥居をくぐって参道に入りましょう。

雰囲気のある参道が続きます。

そのまま真っすぐ進むと粟田神社にたどり着きます。でも鍛冶神社にはたどり着きません。

鍛冶神社に行くには途中で曲がらないといけないんですね。最初は見過ごしてしまいました。

上り坂になる手前。狛犬と月極駐車場の看板が目印です。

左に曲がると、駐車場が見えてきました。

ここは月極駐車場です。参拝者は止めることができません。間違えないようにしてくださいね。

最初は本当にここ?と思ってしまいましたが、鍛冶神社と書いてありますね。

小ぶりながらも雰囲気のいいお社が見えてきました。

なんだか地面に敷き詰められた石が真新しい感じ。

それもそのはず。

この鍛冶神社は2018年8月に周辺の改修工事が終わったばかり。以前の木々に囲まれた感じもいい雰囲気でしたが、ずいぶんとスッキリしました。倒木などで危険かもしれないので改修したのでしょうね。

木造の鳥居がなくなって石の注連柱になりました。

どことなく古代を感じさせる雰囲気ですね。

これもいいかもしれない。

粟田神社のツイッターによるとこの注連柱には日本刀にまつわる詩が刻まれています。

右の柱には徳川光圀の詠んだ歌「蒼龍猶未昇雲霄昇」が刻まれています。

意味は「蒼龍なお未だ雲に昇らず=日本刀はたやすく抜いてはならない=物事は熟するまで待つべきである」です。日本刀を青龍に例えているのですね。

左側には中国・宋の欧陽脩が詠んだ漢詩の一文「佩服可以攘妖凶 」が刻まれています。

意味は「この刀を帯びれば必ずや妖かしや凶事を遠ざけるに違いない」です。宋の政治家で詩人の欧陽脩が日本から輸入した刀を見て詠んだ詩です。

うーん。でも、よく見えない。

分かる方は詠んでみてください。

明治天皇が詠んだ詩の歌碑もあります。

絵馬掛けがありました。これも改修のときに造られたものです。でもすでにたくさんの絵馬がありました。

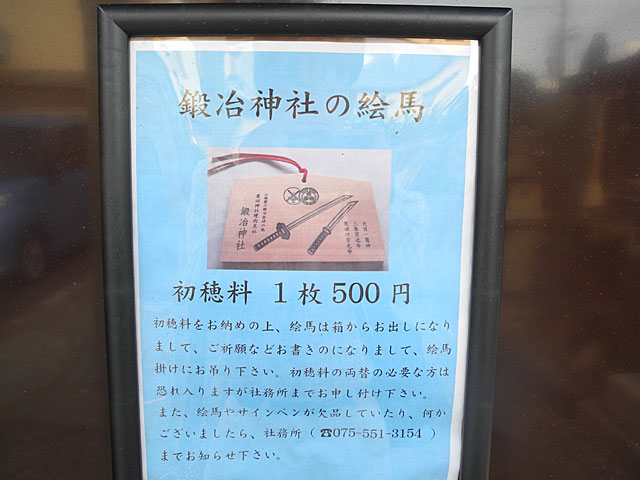

鍛冶神社は無人ですが、社務所に行かなくてもこの場で絵馬を書くことができます。

1枚500円です。

ご神紋と日本刀・短刀が描かれています。格好いい絵馬ですね。

鍛冶神社の御祭神

鍛冶神社には他の神社ではお目にかかれない神様に出会えます。知らない方もいると思うので少しばかり紹介します。

天目一箇神(あめのまひとつ の かみ)

鍛冶神社の御祭神は天目一箇神(あめのまひとつのかみ)。鍛冶の神様です。

「目一つ」の名前とおり、片目の神様なんですね。でもこの神様は凄いのです。

日本書紀の「天岩屋戸伝説」に登場します。須佐之男命(すさのおのみこと)が高天原で暴れた時、それに怒った天照大神が岩戸に隠れてしまいました。高天原の神様は困って天照大神を外に出すための作戦をたてます。そのとき儀式に必要な刀と斧を作ったのが天目一箇神なんです。伊斯許理度売命(いしこりどめのみこと)とともに八咫鏡を作った(鏡の材料になる鉄を作った)ともいわれます。

国譲りを受け入れた大国主命のために金属製の祭器を造っています。

天孫降臨の時には邇邇藝命(ににぎのみこと)に付き従って地上界に降りてきました。そして製鉄や鍛冶の守護神になりました。製鉄や鍛冶師にとっては大切な神様。日本刀ができるのも天目一箇神のおかげなのです。

ちなみにこの神様が片目なのは鍛冶師が真っ赤に熱した鉄の温度を見るときに片目を閉じて見ていたからとか、高温の鉄を見ることが多いので片目を痛める人が多かったからとも言われます。鍛冶の神が片目(一つ目)なのはギリシア神話のキュクロプスにも似ていますね。

鍛冶や製鉄、刀剣の関係者に崇められているだけでなく、刀はものを切る能力があることから「悪縁を断つ」ご利益があるといわれます。

三条宗近と粟田口吉光がお目当てで訪れる人が多いかもしれません。でも、天目一箇神は大切な神様ですからお参りしてくださいね。

鍛冶神社は粟田口で活動していた三条派粟田口派の刀工達を顕彰するために造られた神社といわます。そのため三条派粟田口派の代表的な刀工が御祭神として祀られています。神様としてお祀りされている刀工を紹介します。

三条小鍛冶宗近命(さんじょうこかじむねちか の みこと)

平安時代に実在した刀工・三条宗近(さんじょう むねちか)。

古代より片刃の刀はありましたが、湾曲した現在の日本刀の形ができあがったのが平安時代といわれます。日本刀の黎明期に活躍した刀工の一人が三条宗近です。

彼の造った刀には「三条」や「宗近」の銘が刻印されています。

京都の三条通に住んでいたので三条宗近といわれました。公家の三条家とは関係ありません。

粟田神社の鳥居前の竹林に三条宗近の家があったそうです。

彼の弟子たちは三条派と呼ばれ、日本刀の一時代を築きます。三条派の一部は大和(奈良県)に移り住み大和派という刀工集団になりました。

三条宗近はときの天皇から刀作りを依頼されるほどの名工でした。

現在は国宝になっている日本刀・三日月宗近の製作者。

三条宗近が鞍馬山に奉納した短刀はのちに源義経の守り刀になりました。

祇園祭の長刀鉾についている薙刀はかつては三条宗近が造ったものを使用していました。その後、室町時代に三条長吉が造ったものを使っていたそうです。

現在の長刀鉾では安全のため複製品のハリボテを使用しています。本物はお祭り用なので切れないように造ってあるとはいえ、刃の長さ114cm、重さ2.6kgもある鉄の塊なので落ちてきたら危ないですからね。

粟田口藤四郎吉光命(あわたぐちとうしろうよしみつ の みこと)

粟田口藤四郎吉光は、鎌倉時代に活躍した粟田口派を代表する刀工です。彼の一族は粟田口に住んでいたため粟田口と名乗っていました。名工揃いの粟田口派の中でも吉光は最高の刀工といわれます。吉光の作品は豊臣秀吉や様々な武将を魅了しました。武将たちにとって吉光の短刀を持つことがステータスでした。

吉光の造った刀には「吉光」の銘が刻まれています。後世の人が刀に付けた愛称には「◯◯藤四郎」と呼ぶものもあります。

様々な有力者が使ったため彼の造った刀には様々な逸話が伝わります。吉光の刀も国宝や重要文化財になっているものが多くあります。

粟田口派の中には各地の有力者に招かれて地方に行くものもいました。その中に相模(現在の神奈川県)に移り住み相州派の祖となった人もいます。相州派は戦国時代から江戸時代の日本刀を代表する刀工集団になりました。そのような相州派から名工・正宗が産まれます。

ちなみにここに三日月のモチーフがあるの気が付きましたか?

どんな三日月があるのか?気になる方はご自分で確かめてくだい。

三条宗近の造った名刀・三日月三条にちなんだものなんでしょうね。

歴史ある神社なのになぜか新鮮な感じのするお社でした。

日本刀ブームでにわかに注目をあつめたとはいえ、こうした日本の伝統ある文化や物が世の中に広まるのはいいことですね。

日本刀のお守り

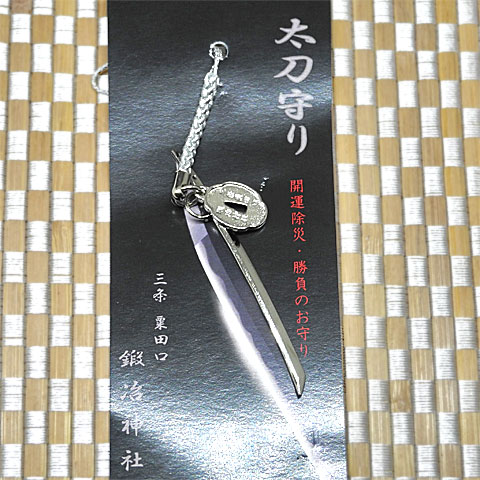

鍛冶神社のお守りは日本刀の形をしたその名も「太刀守り」

鍔の部分には「三条粟田口、鍛冶神社」と刻まれています。

格好いいですね。国宝・太刀三日月宗近をイメージしてるのかな?

外人さんにも受けるんじゃないかな。

開運除災・勝負のお守りです。

粟田神社の社務所で購入できますよ。

神社の情報

ご祭神

天目一箇神(あめのまひとつのかみ)

三条小鍛冶宗近

粟田口藤四郎吉光

参拝時間:

住 所 :京都市東山区粟田口鍛冶町1

電 話 :075-551-3154

公式サイト:粟田神社

(摂社の紹介で鍛冶神社があります)

アクセス

鍛冶神社に行くのは電車が便利です。

駐車場:なし

電車

京都市営地下鉄

東西線 東山駅下車 東へ徒歩7分

東西線 蹴上駅下車 西へ徒歩7分

京都市営バス 神宮道バス停下車徒歩5分

コメント